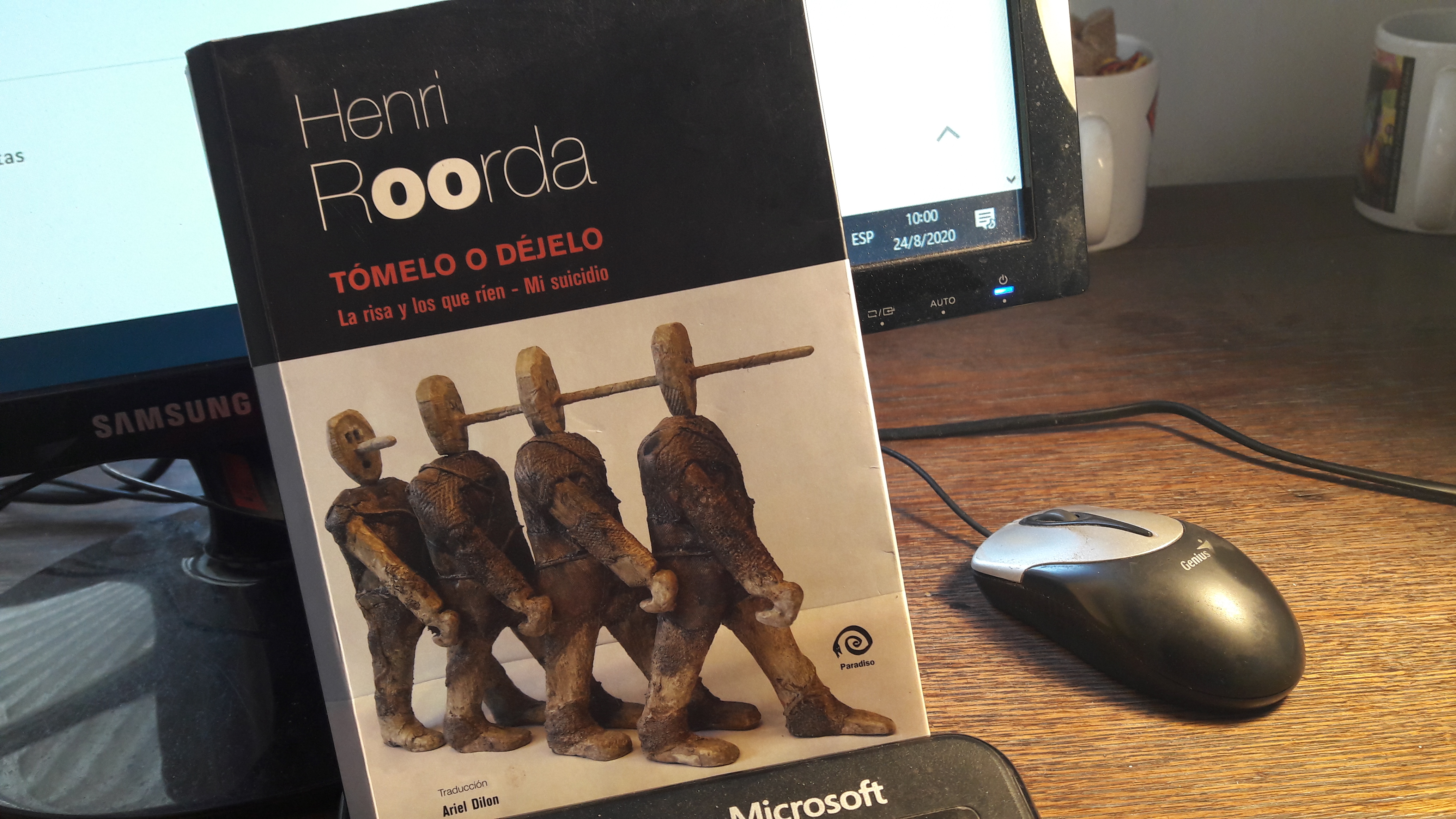

Lejos en el tiempo de nuestros debates acerca de medios de comunicación, cultura y poder – aunque no lo parece -, en 1919, en la Europa de la Primera Guerra Mundial, el belga Henri Roorda hace gala de textos maravillosos, en los que una suerte de materialismo crítico, con el que se da el lujo de bordear el humor y el universo de lo farsesco, pone en tensión con brutal sinceridad al oficio llamado periodismo. Después de leer este texto – si es que lo hacen -, extraido de “Tómelo o déjelo. La risa y los que ríen. Mi suicidio”, en maravillosa edición de Paradiso (Buenos Aires; 2019), los invitamos al siguiente ejercicio: ¿Se lo imaginan a Roorda escribiendo en la era nuestra de cada día, superpoblada por los sabiondos de las redes sociales?

Lector, hoy quiero decirte la verdad. Anoche vi venir hacia mí, en un sueño, a mis ilustres colegas, los Periodistas, en número de 512. 839. Me dijeron: “Te hemos elegido a ti, ínfima lombriz de la tierra, porque en los cotidianos más difundidos de Europa te diriges exclusivamente a los lectores dominicales, es decir, a la gente que tiene tiempo para pensar. En tu próximo artículo les dirás Nuestro Secreto. No temas: estarás a la altura de tu tarea, ya que nosotros nos ocuparemos de “inspirante”.

Enseguida oí un ruido formidable: eran esos señores, que se marchaban atravesando el techo de mi habitación.

Así pues, lector, es el Periodista, eterno e invariable, el que te va a hablar. Escucha.

“Yo soy aquél que cada día, le habla a la nación: a los trabajadores del campo y de la fábrica; a las pequeñas modistas; a los burgueses ahorrativos y asustados; a los macacos y a las viejas duquesas maquilladas; a todo el mundo, salvo a algunas personas muy inteligentes que no me toman en serio. Ingenuo lector, esas personas tienen razón. Porque trato con holgura todos los asuntos, porque zanjo todas las cuestiones con certeza, porque a menudo me expreso con gravedad, porque tengo a mi disposición la erudición, la lógica, el ingenio y la elocuencia, cotidianamente regresas a mí, con toda confianza, para que te diga lo que debes pensar.

“¡Desdichado! Porque mis discursos tiran cincuenta mil o cien mil ejemplares y se distribuyen en todo el país – simple cuestión de mecánica y organización -, sacas la conclusión de que contienen una porción de verdad más grande que tus propias palabras olas de tus amigos. Tengo, es verdad, algunos medios de información de los que tú no dispones; y casi siempre puedes creerme cuando te digo que han atropellado a un perro, que uno de nuestros conciudadanos acaba de ser condecorado y que una mujer fue cortada en treinta y siete pedazos desiguales. Yo no invento esas historias, salvo en casos de gran escasez. Tampoco debes dudar de mi sinceridad cuando te digo, por ejemplo: Podría llegar a producirse, en el curso del otoño, algún acontecimiento nuevo en el teatro de la guerra. Ta frecuentemente como a cualquiera, me ocurre tener que sopesar mis palabras. Por otra parte, no tengo intenciones de desacreditar mi profesión. Sé que practico una tarea útil y que tú no podrías prescindir de mis artículos. El hombre moderno tiene necesidad de leer un diario todos los días. Te proporciono temas de conversación para esos momentos en que estás con gente y no tienes nada que decir. Te evito pensar cuando atormentan tu espíritu graves preocupaciones. El ritmo de mi prosa te acuna cuando quieres dormitar un poco, o dormirte del todo. Por último, cuando vas a tomar el tren te procuras dos o tres diarios, y con razón. En esos muchos momentos de tu vida en que no tendrás otra cosa que hacer más que intentar matar el tiempo, siempre podrás contar conmigo. Tenme un poco de gratitud; pero no te hagas una idea absurda de mi papel.

“Ingenuo lector, mi deber es esclarecer a la opinión pública, y no tomarte el pelo. Hoy quiero ponerte en guardia contra tu credulidad. Cuando escribo, mi pluma no está ligada por un hilo especial a la fuente en la que habita la Verdad. Acerca de las graves cuestiones por las que los hombres luchan, ¿por qué habría yo de saber más que los serradores, los hojalateros o los dentistas? ¡Ah, si me vieras redactar esos artículos de tan alta inspiración moral a los que acudes en busca de una regla de conducta! Enciendo un cigarrillo, tomo mi pluma y barrunto: “¿Qué podría decirles?”. Ese minuto es a veces doloroso, dado que hay prisa: la página debe estar lista a las dos de la mañana. Los de mi profesión no tenemos tiempo de pensar antes de escribir. Pero, y he allí nuestro verdadero mérito, los mejores de entre nosotros terminan por adquirir una mano tan admirable en la ejecución de sus trabajitos literarios, que a pesar de todo ejercen sobre el público una acción reconfortante.

“Lector, al igual que tú, yo no soy más que un pobre hombre. Mi profesión me obliga a ser afirmativo, dado que los perezosos innumerables que pueblan el globo quieren que les provea certidumbres. No puedo resumir en cinco líneas lo poco que sé, puesto que estas esperando tus dos columnas. (¿Qué impresión daría si dejara esas dos columnas en blanco?). En fin, a cada rato tengo que volver a abocarme a la escritora, puesto que, más que ninguna otra cosa, lo que se exige de un cotidiano es que salga todos los días. En adelante recuerda estas condiciones en las que practico mi oficio y no me pidas más de lo que me es posible darte.

“Si quieres bellos pensamientos, los encontrarás en los libros que han sido compuesto parsimoniosamente. Si vacilas antes de tomar partido en alguna gran disputa, consulta a tu mujer. Y si vuelve a suceder que, por costumbre, yo te revele el porvenir o te indique la causa por la que debes estar siempre listo a sacrificarlo todo, acuérdate de mi inevitable ignorancia; sonríe, y se indulgente con mi tupé profesional”.

“Sé muy bien que, en las circunstancias trágicas en las que se encuentra la humanidad, yo debería tener, como todo el mundo, un alma heroica. Pero me es imposible hacerlo cuando tengo hambre. Algunos días, debido a la carestía de los víveres, es demasiado poco lo que como. En esos días, tengo una idea fija: comer, beber. Este invierno, si debo padecer frío, voy a desanimarme mucho. Hay que amar el carbón que nos transmite su alma ardiente. Y también hay que amar las papas, la carne, el pan, la manteca, la leche, el azúcar que mantienen la vida en nuestro ser y que renuevan nuestras fuerzas. Pretenden que solamente la virtud da valor a la vida. Y sin embargo es algo, también, estar vivo, con buena salud, poder contemplar los árboles, el cielo y el rostro luminoso de nuestros hijos. Yo digo que hay que comer lo bastante para poder, después, pensar en otra cosa. Cuando haya regresado la paz y el precio de la carne haya disminuido, yo volveré a tener, como antes, sentimientos desinteresados. Sobre la balsa de la ‘Medusa’, cada uno pensaba solamente en sí mismo. ¡Vivan las papas! ¡Viva el azúcar! ¡Viva la Paz!”. Henri Philippe Benajamin Roorda van Eysinga (Bruselas 1870 – Lausana 1925). Fue humorista, profesor de matemática y pedagogo. Autor, etre otros títulos, de la célebre Le Pédagogue n’aime pas les enfants (1917), crítica libertaria de la educación convencional. Escribió en revistas anarquistas como Les Temps nouveaux, L’ Humanité nouvelle, La Revue blance, Le Journal d’ Alphonse Allais, y bajo el el seudónimo de Balthasar, firmó crónicas y artículos humorísticos en la revista l’Arbalete. Se suicido el 7 de noviembre de 1925 en Lausana. En Mi suicidio, texto póstumo publicado un año después, expone las razones de su decisión.