Enumerar todas las ramas del arte en las que incursionó ya es una manera de contarlo. John Berger, quien murió la semana pasada a los 90 años, fue dibujante, narrador, poeta, conductor de un programa de TV sobre arte en la BBC, traductor, guionista y, por encima de todo, en las últimas décadas demostró contundentemente que se había convertido en un faro ético y estético para diferentes generaciones de lectores. Y si algo así llegó a ser posible, fue por su interés desplegado en múltiples libros por los otros, los campesinos, los refugiados, los desaparecidos, todas las personas anónimas que tienen una vida por vivir y para contar.

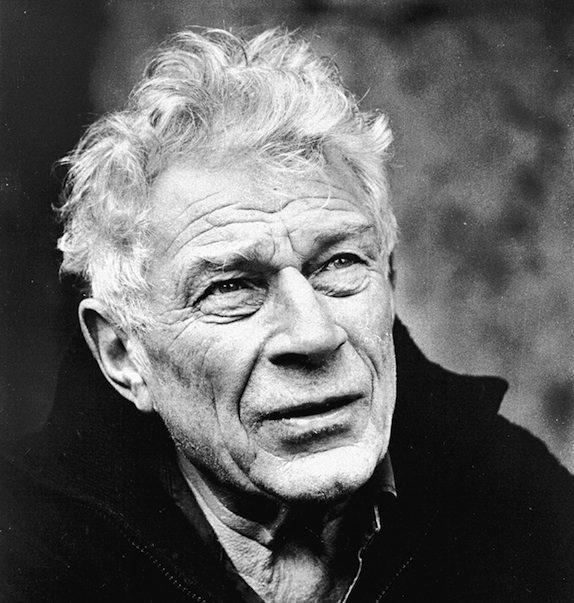

Por Paula Pérez Alonso (*) / uno mira un puñado de fotos de este hombre con tremenda pinta y carisma piensa que podría haber sido un actor. Cuando lee en público, Berger lee con todo el cuerpo: es un escritor muy físico y expresivo. Comenzó como pintor pero después fue dibujante, cuentista, novelista, crítico de arte, ensayista, poeta, traductor, guionista de cine, fotógrafo, creador y protagonista de un programa de televisión que revolucionó la mirada sobre el arte, trabajador a la par de sus amigos campesinos al sur de los Alpes franceses, actor ocasional.

Uno de los temas recurrentes en sus libros fue los desplazados, los migrantes, el exilio. Él mismo fue un nómade, de Londres se mudó a un pueblo en Alta Saboya para estar comunicado con el resto del mundo (sospecho que Inglaterra le resultaba demasiado insular y exclusiva) y más cerca del hombre común, labrador de la tierra. Iba de Quincy a París, de París a Londres, viajaba para encontrarse con amigos o a participar de cuestiones políticas que lo convocaban, como el establecimiento de un Estado palestino, una causa por la que siempre se pronunció con fuerza. Lo veo andando en moto hasta los ochenta y cinco años y recuerdo mi experiencia al recorrer el desierto de Atacama hasta el Pacífico: la enorme sensación de falta de mediación con lo que observaba, de ser parte del paisaje que me rodeaba. Esa falta de mediación que Berger proponía cuando instaba a mirar el arte sin el ropaje de la cultura y las convenciones, o a acercarse a las personas lo más posible, a mirar con mayor detalle, lo microscópico y lo macroscópico al mismo tiempo. Esa apertura que él practicaba porque el otro le resultaba siempre más interesante que él mismo y se resistía a las narraciones autobiográficas, ensimismadas o abstractas, cuando había tanto atractivo ahí afuera en el mundo real que merecía ser registrado, contado o mostrado. También practicaba ese estado de abierto al admitir otras interpretaciones, voces, intercepciones, miradas que enriquecieran la suya. Una estética como una ética, como reclamaba Foucault.

El hombre en el centro de la escena y de la percepción, su preocupación constante. Estudió Bellas Artes en Londres, pero en 1944 se enroló en el ejército y convivió con soldados que casi no sabían leer ni escribir y él les escribía las cartas a las novias o a las familias; lo impresionaron sus vidas humildes y anónimas. Cuando la guerra terminó, enseñó dibujo y empezó a escribir crítica de arte porque se dio cuenta de que el artista rara vez sabe lo que está haciendo. Su manera disruptiva de mirar el arte que plasmó en Modos de ver, un programa de la BBC dividido en cuatro capítulos muy compactos con un presupuesto mínimo, irrumpió para pelear contra el pensamiento único exhibido por Sir Kennneth Clarke y su programa Civilización de fines de los 60 y presupuesto enorme, para quien la civilización era occidental y cristiana y el resto casi no merecía llamarse “civilización”. Berger venía a disputar el campo a esa visión del mundo; su programa revolucionó la tv y se hicieron libros con ese mismo título a partir del guión. Iniciaba su poética del mirar.

El proyecto que él situaba en la Revolución Francesa se había incrustado en el fracaso con las masacres del siglo XX, que se continuaron en este siglo. Todos sus textos son políticos, quiere molestar al orden económico mundial, a los poderosos, y no deja de visibilizar a los desposeídos, los vulnerables, a los afligidos, él es parte de la lucha por la justicia y la dignidad. Como Pasolini, que él mismo cita en su ensayo sobre Géricault en El tamaño de una bolsa: “Tras todo lo que imaginó y pintó Géricault –desde sus caballos salvajes a los mendigos que recopiló en Londres–, uno percibe un mismo voto: me enfrentaré a la aflicción, descubriré un respeto por ella y, si es posible, encontraré su belleza”. Y continúa: “Naturalmente, la belleza que esperaba encontrar significaba dar la espalda a la mayor parte de la piedad oficial. Tenía mucho en común con Pasolini”. (“Me obligo a comprenderlo todo / y nada sé de vidas ajenas / hasta que desespero de nostalgia, / y consigo imaginar la experiencia / de otra vida por completo. Soy todo / compasión, pero quisiera que fuese / diferente el camino de mi amor / por esta realidad, cabría entonces / amar a las personas, de una en una”)

Cuando hace crítica de arte cuestiona las convenciones, obliga a mirar de nuevo, desprovistos de la “naturalidad” de la educación, alienta el escepticisimo, la crítica, contagia su espíritu investigativo. Con respecto al trabajo del artista –dibujo, escritura, fotografía– aplica la misma clave: “Para el artista dibujar es descubrir. No es una frase bonita, es literalmente cierto”. En su primera novela de 1958, Un pintor de hoy, dice el personaje Janos Lavin: “Casi todos los artistas pueden dibujar cuando descubren algo. Pero dibujar para descubrir, ese es un proceso divino (…) La fuerza del color no es nada al lado de la fuerza de la línea”. Lo intrigan el misterio y la opacidad de los objetos, del trazado del dibujo. Porque la base de la pintura y de la escultura es el dibujo, lo que se tiene más a mano. Del mismo modo, qué es escribir si no darle forma a las letras que conocemos buscando nuevas resonancias, trazando posibilidades, ritmos. Escribir para descubrir, esa es la gran aventura. Cuando escribe poesía se pregunta por lo que sucede entre las personas y las cosas, no solo simbólicamente sino materialmente. Esa distancia puede hacerse cercana e íntima. Su mirada inquietante propone escuchar de nuevo, mirar de nuevo, nombrar de nuevo. Como cuando con el fotógrafo Jean Mohr hizo “Un hombre afortunado”, una crónica sobre el doctor Sassall, un médico clínico excepcional dedicado por completo a una comunidad rural remota. Años después, en 1975, también con Mohr, un libro sobre los desplazados, Un séptimo hombre. Los obreros migrantes en Europa, un insólito éxito editorial que rejuvenece con el tiempo, profético, mientras los discursos y políticas antiinmigración se propagan con mayor terror y violencia. Mohr y Berger, amigos durante sesenta años, también realizaron un ensayo sobre fotografía: Otra manera de contar, para el que documentaron a los campesinos del pueblo de Alta Saboya donde vivía Berger. El otro gran trabajo de Mohr, por el que es mundialmente conocido, fue fotografiar durante cincuenta años a los refugiados palestinos.

Fue un artista en movimiento constante y construcción permanente que tomó riesgos. La novela G, una muestra de sus búsquedas formales, no fue bien leída en el mundo anglosajón que es reacio a lo no lineal y a las tramas no explícitas o nítidas; sin embargo muchos escritores intentaron copiar su estructura novedosa. Vuelve a cambiar con los cuentos de la trilogía campesina, y una vez más con Hacia la boda, novela deslumbrante sobre el sida. Es cada vez más visible cómo cruza los géneros y en su poesía hay ensayo y narración, en sus ficciones hay poesía y ensayo y en sus ensayos hay historias y poesía. Veía textos en los dibujos y leía las formas como textos.

Le gustaba pensarse como un narrador, no como el novelista ni el creador literario de moda, sino como aquel que, sin afincarse en ninguna geografía, lejos de cualquier jerarquía o institución, va de lugar en lugar y cuenta las historias que ha vivido o ha imaginado.

Unos meses antes de que cumpliera noventa me preguntaba qué pasaría cuando muriera, un faro que ha iluminado muchos territorios y montajes y desmontajes de nuestra civilización o incivilización. Escribí sobre él y su libro Sobre el dibujo como un homenaje a sus constantes descubrimientos. No podíamos pensar en Berger como en un anciano. Los ancianos se ensimisman, dejan de interesarse por lo que sucede más allá de lo inmediato. Sin embargo, él murió como el extraordinario que fue, una persona siempre joven, atento a lo que lo rodeaba. Seguía escribiendo con una lucidez implacable, dibujando como una manera de investigación. Era otra manera de acercarse hacia lo desconocido: lo tangible y lo visible siempre podían adquirir otro ánimo y otro matiz. No había perdido el asombro ante las manifestaciones más variadas ni la curiosidad por lo nuevo y por el otro o lo otro. Cuando le preguntaron cómo iba a festejar sus noventa años dijo: “En silencio y haciendo lo que hago todos los días”.

(*) Nota publicada en el diario Página12